「仕掛学」

手に取った理由:

- 仕組み作りのための考え方を学ぶため

読了後の課題に対する解決策、考え方等

- P16.【行動で問題を解決する】

多くの人は望ましい行動をすでに知っている。運動不足や塩分の多い食べ物が身体によくないことを知らない人はいないだろう。しかし、運動しなくても塩分を摂取してもすぐに体に悪影響が出るわけではないので、頭では理解していても楽をしたいとか、食べたいといった目先の欲求にはなかなか勝てない。

このとき「したほうが良い」と直接伝えても効果がないことは明らかなので、「ついしたくなる」ように間接的に伝えて結果的に問題を解決することを狙うのが仕掛けによるアプローチになる。 - P26.【人の行動を変える奥義】

どのようにすれば、自分自身の行動を変えることができるだろうか?人から言われて素直に従うほど従順ではないし、上から目線で支持されると反発したくなるときもある。周りの人がルールを守らないから自分も守らなくても変わらないと思う心境は誰もが心当たりがあるだろう。

楽をしたいのは人間の性であり、個性であり、権利なのだ。と開き直っているのは著者だけではないはずである。

トムソーヤの冒険や北風と太陽の話(キーワード欄参照)のように、無理やり行動を変えさせようとするのではなく、つい行動を変えたくなるように仕向けるのである。

「ついしたくなる」ように仕向けることは不確実性を含むので遠回りに見えるかもしれないが、正攻法が効かない場合には有望なアプローチとなる。 - P67.【インパクトはいずれ薄れる】

最初は物珍しさやインパクトもあって興味を引いても、一度試してみて何が起こるかわかると興味は失われていく。したがって、便益は仕掛との接触頻度とともに減少する。一方、負担は接触頻度によって基本的にはかわらないので、便益が負担に勝っている間しか人の行動を変えることができない。

便益と負担が交差するポイントが仕掛けによる行動変化の分岐点となる。 - P78.【正論が効かないときの処方箋】

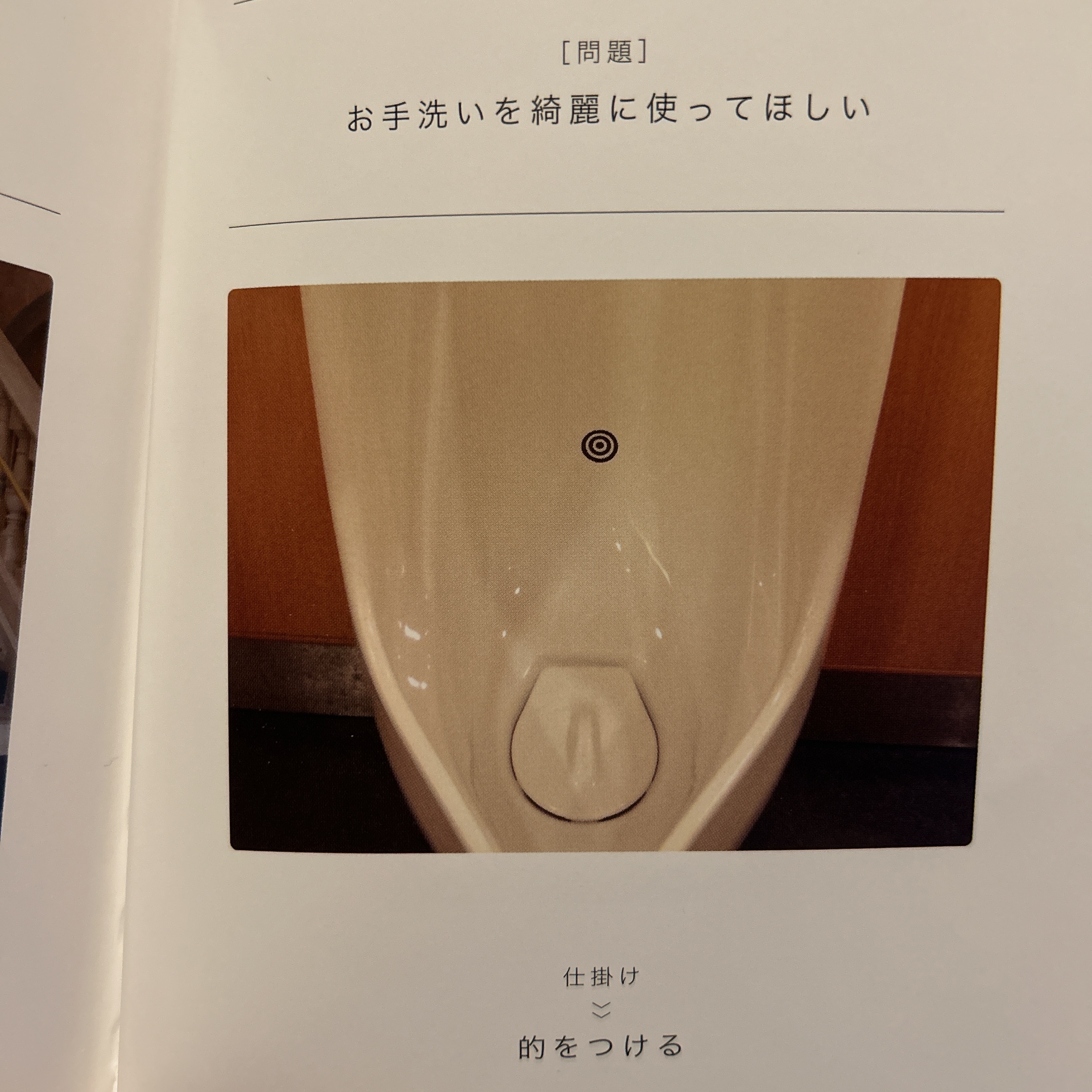

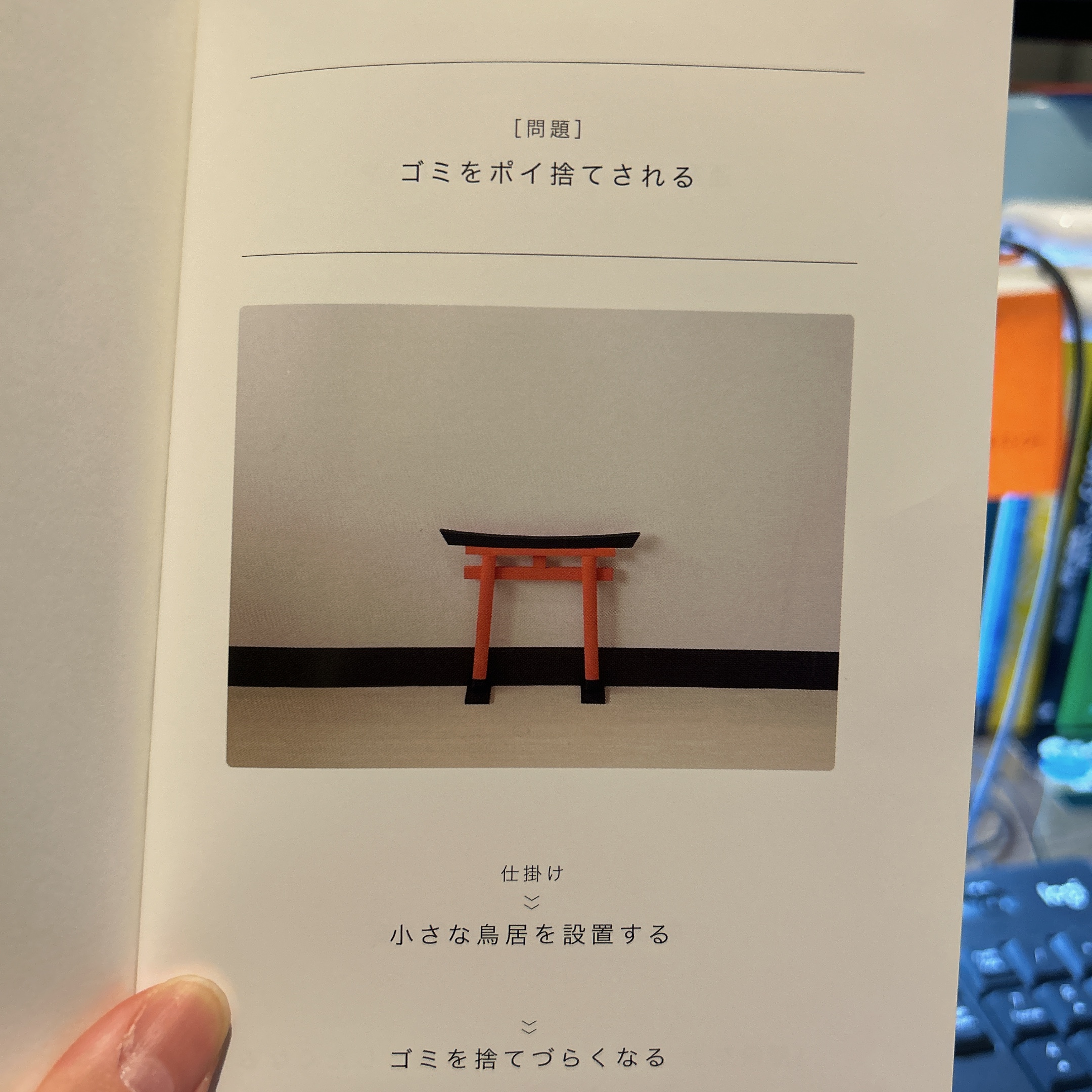

正論だけでは人は動かないことは我々のよく知るところである。ごみはゴミ箱に捨てるものであることは誰もが知っているし、エスカレーターよりも階段を使った方が運動になって健康に良いこともみんな知っている。

頭ではわかっていても行動に移せないときに、別のアプローチで行動を誘うのが仕掛けの役割である。

仕掛けは正論を阻害するものではなく、実現されない正論に対処するための代替的なアプローチである。 - P145.【要素の列挙と組み合わせ】

新しい仕掛けのアイデアを自分で思いつくのは意外と難しい。限られた時間内で効率的にアイデアを得るためには、仕掛けのアイデアを生み出すための考え方や方法を習得する必要がある。

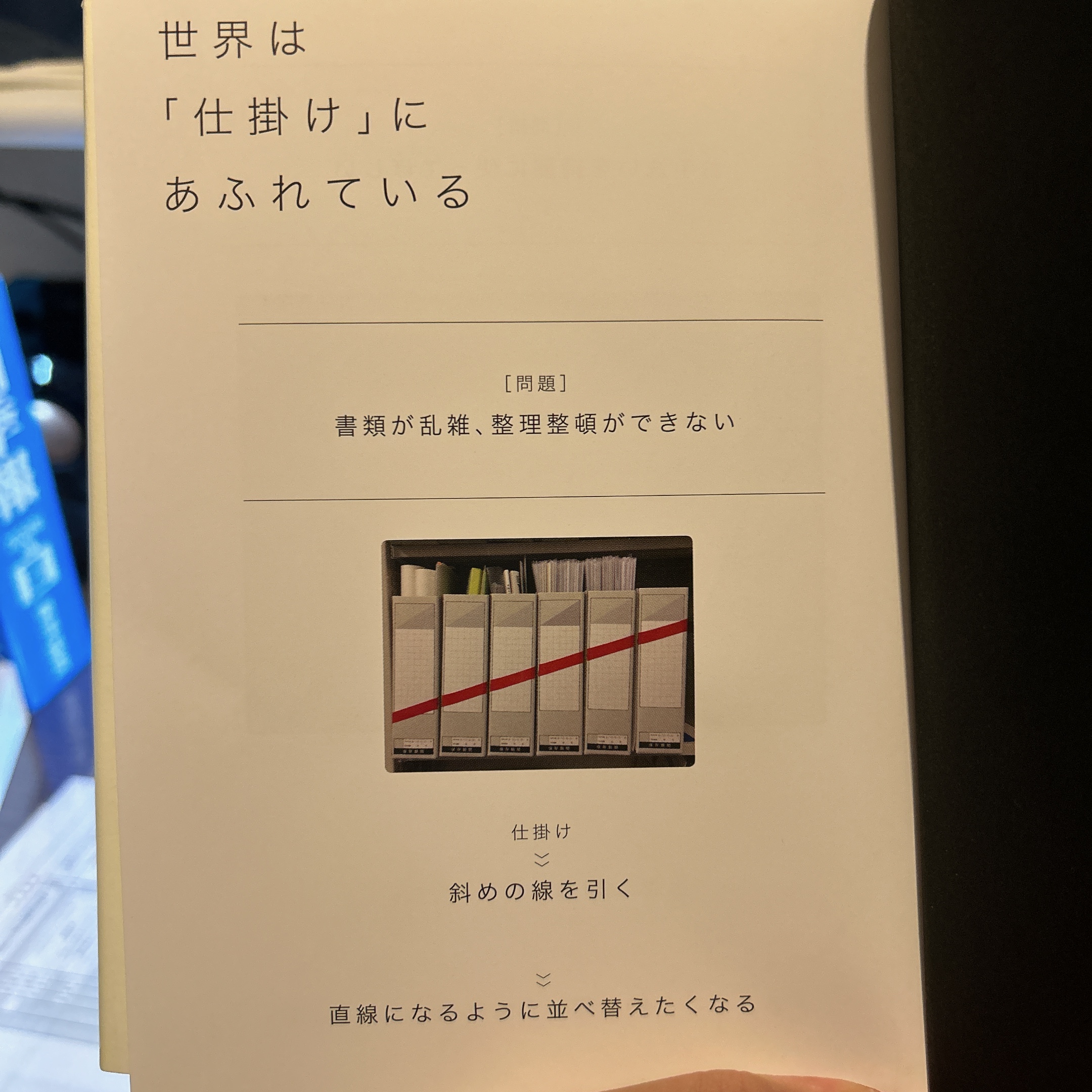

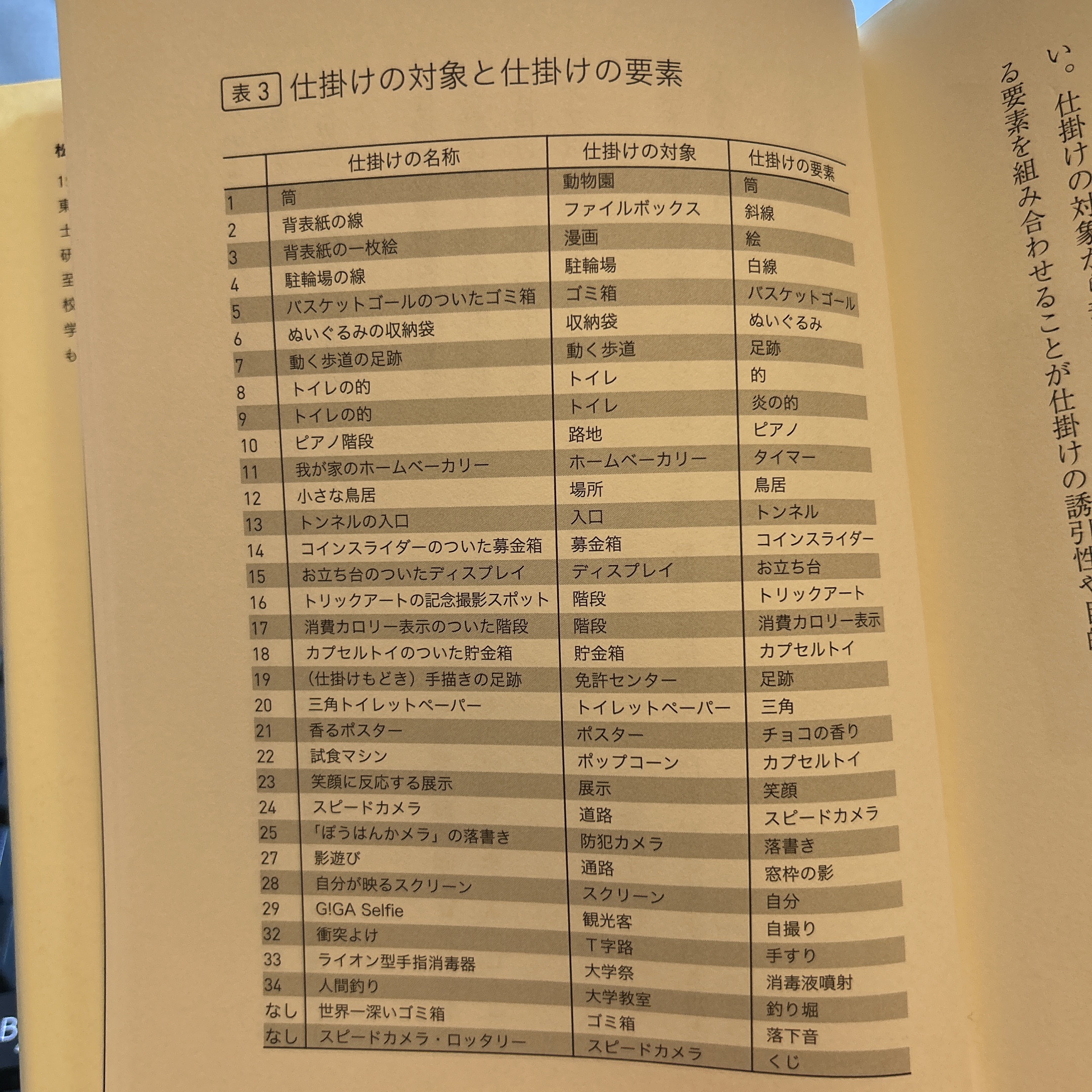

仕掛けのアイデアは、基本的には「アイデアとは既存の要素の組み合わせ以外の何物でもないということである」(ヤング・1988年)と同じである。関係する要素を列挙すること、およびその要素の組み合わせを考えることになる。(写真参照) - P158.【オズボーンのチェックリスト】

アイデア発想に詰まった時に視点を切り替えるときよく使われるチェックリスト。以下9か条をあてはめていろいろ考えるとよい。

他の使い道は?

他に似たものは?

変えてみたら?

大きくしてみたら?

小さくしてみたら?

他のもので代用したら?

入れ替えてみたら?

逆にしてみたら?

組み合わせてみたら? - P160.【マズローのハンマーの法則】

「ハンマーを持てばすべてが釘に見える」とマズローは言っている。どんな問題にでも自分の得意な手法を使うことにこだわってしまうことを言っているが、これはハンマー以外にも当てはまる。

技術に詳しい人ほど、技術に囚われてしまい、使う必要のない技術をわざわざ使って、簡単な問題を難しく解決しようとする。

感想

知らないと割と目からうろこなことが書かれている。特に、正論だけで人が動くと思って声高らかに「○○は正しいんだ」とか言っている人にはこの本を読んでもらって少し冷静になってもらいたい。かく言う私も、そういう思考というか固定観念に陥ってしまうことはあるので、人間は多様なもので、正義は人の数ほどあるということをもう一度心にとめておきたい。

それを分かったうえで何をするか。ということをこの本は教えてくれる。

キーワード

- 【トムソーヤの話】

主人公のトムは、なんでも楽をしたいタイプだ。罰として、塀のペンキ塗りをする羽目になったとき、(本当は楽しくないのだけど、)楽しそうにペンキを塗る姿を友人たちに見せつけることで、友人たちがペンキ塗りをしたくなるように仕向け、ペンキ塗りのほとんどを友人たちがやってしまう。 - 【北風と太陽】

北風と太陽が、旅人の上着を脱がせることを競うときに、北風が無理やり上着を吹き飛ばそうとして抵抗されるのに対し、太陽は燦燦と照り付けることで、旅人がみずから上着を脱ぐように仕向けている。

一覧へ