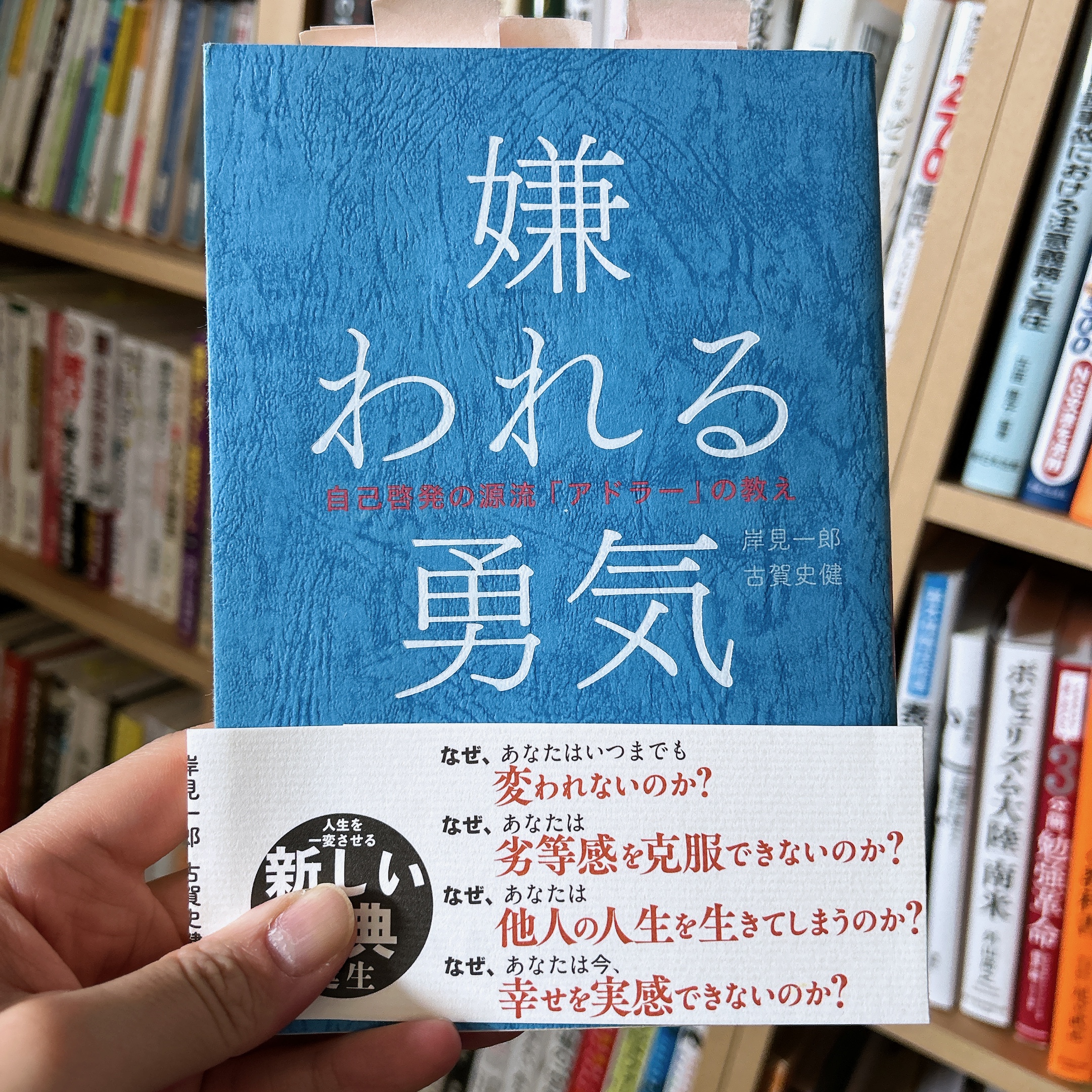

「嫌われる勇気」

手に取った理由:

- ホリエモンの多動力だったかゼロだったかを読んで。

読了後の課題に対する解決策、考え方等

- P62.なぜ自分のことが嫌いなのか。

なぜあなたは自分が嫌いなのか?なぜ短所ばかり見つめ、自分を好きにならないでおこうとしているのか?それは、あなたが他者から嫌われ、対人関係の中で傷つくことを過剰に怖れているから。 - P70.全ての悩みは対人関係の悩みである。

アドラー心理学の根底にある概念「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである。」個人だけで完結する悩み、いわゆる内面の悩みなどというものは存在しない。どんな類いの悩みであれ、そこには必ず他者の影が影響している。 - P74.劣等感とはドイツ語では「価値がより少ない感覚」

劣等感とは、自らへの価値判断に関わる言葉である。我々を苦しめる劣等感は「客観的な事実」ではなく、「主観的な解釈」である。

劣等感を抱く原因は、人間の「無力な状態から脱したい」と願う普遍的な欲求「優越性の追求」から来ている。人は誰しも、優越性の追求という「向上したいと思う状況」にいる。なんらかの理想や目標を掲げ、そこに向かって前進している。しかし、理想に到達できていない自分に対し、まるで劣っているかのような感覚を抱く。それはある種の劣等感である。

アドラーは「優越性の追求も劣等感も病気ではなく、健康で正常な努力と成長への刺激である」と語っている。劣等感も使い方さえ間違えなければ、努力や成長の促進剤へとなるのである。 - P81.劣等感と劣等感コンプレックスを混同しない。

劣等感それ自体は別に悪いものではない。劣等感は努力や成長を促すきっかけになりうるものである。例えば、学歴に劣等感を持っていたとしても、「私は学歴が低い、だからこそ、他人の何倍も努力しよう」と決心するのであれば、むしろ望ましい話です。

一方の劣等感コンプレックスとは、自らの劣等感をある種の言い訳に使い始めた状態のことを指す。「私は学歴が低いから成功できない」とか「器量が悪いから結婚できない」とか。本来は何の因果関係もないところにあたかも重大な因果関係があるかのように自らを説明し、納得させてしまう。

問題は、そうした現実にどう立ち向かうかであり、もし、「私は学歴が低いから成功できない」と考えているとすれば、それは「成功できない」のではなく、「成功したくない」のだと考えなければならない。単純に一歩前に踏み出すことがこわい。また、現実的な努力をしたくない。いま享受している楽しみ-例えば遊びや趣味の時間-を犠牲にしてまで変わりたくない。つまり、ライフスタイルを変える勇気を持ち合わせていない。多少の不満や不自由があったとしても、あなたは、今のままでいたほうが楽だと考えているのです。 - P84.自慢する人は劣等感を感じている。

「AだからBできない」と言っている人は、Aさえなければ私は有能であり、価値があるのだ、と言外に明示している。そして、できない自分を受け入れられないと人はもっと安直な手段によって補填しようと、あたかも自分が優れているかのように振る舞い、偽りの優越感に浸る。

もし自慢する人がいるとすれば、それは劣等感を感じているからに過ぎない。 - P91.人生は他者との競争ではない。

同じ平らな地平に、先を進んでいる人もいれば、その後ろを進んでいる人もいる。進んできた距離や歩くスピードはそれぞれ違うけれども、みんな等しく平らな場所を歩んでいる。「優越性の追求」とは自らの足を一歩前に踏み出す意思であって、他者よりも上を目指さんとする競争の意思ではない。

健全な劣等感とは、他者との比較の中で生まれるのではなく、「理想の自分」との比較から生まれるものです。今の自分よりも前に進もうとすることにこそ、価値がある。 - P109.「人生のタスク」をどう乗り越えるか。

あなたが他者を「敵」だとみなし、「仲間」だと思えないのは、勇気をくじかれたあなたが、「人生のタスク」から逃げているせい。アドラー心理学では人間の行動面の目標と心理面のあり方についてはっきりとした目標を掲げている。

行動面の目標は「自立すること」、「社会と調和して暮らせること」

その行動面を支える心理面の目標が「私には能力があるという意識」、「人々は私の仲間である」という意識です。

ひとりの個人が社会的な存在として、生きて行こうとするとき、直面せざるを得ない対人関係。それが人生のタスクであり、「仕事」「交友」「愛」のタスクがある。 - P131.承認欲求を否定する。

アドラー心理学では、他者からの承認を求めることを否定します。他者から承認されるということは、確かに嬉しいものでしょう。しかし、承認されることが絶対に必要なのかというと、それは違う。

多くの場合、賞罰教育(適切な行動をとったら褒めてもらえる。不適切な行動をとったら罰せられる)の影響で承認欲求を求めるようになってしまっている。

賞罰教育の先に生まれるのは、「ほめてくれる人がいなければ、適切な行動をしない」「罰する人がいなければ不適切な行動もとる」という誤ったライフスタイルです。ほめてもらいたいと思う目的が先にあって、ごみを拾う。そして誰からも褒めてもらえなければ憤慨するか、二度とこんなことはするまいと決心する。明らかにおかしな話でしょう。

わらわれは他者の期待を満たすために生きているのではない。他者からの承認を求め、他者からの評価ばかりを気にしていると、最終的には他者の人生を生きることになる。そして他者もまた「あなたの期待を満たすために生きているのではない」。 - P139.課題の分離とは何か。

例えば、勉強することは子供の課題です。そこに対して親が「勉強しなさい」と命じるのは、他者の課題に対して、いわば土足で踏み込むような行為です。これでは衝突を避けることはできないでしょう。

われわれは、「これは誰の課題なのか?」という視点から、自分の課題と他者の課題とを分離する必要がある。分離して、他者の課題には踏み込まないこと。あらゆる対人関係のトラブルは、他者の課題に土足で踏み込むこと、あるいは自分の課題に土足で踏み込まれること。によって引き起こされる。

だれの課題かを見分ける方法はシンプルで、「その選択によってもたらされる結末を最終的に引き受けるのは誰か」を考えるとよい。

世の親たちは、頻繁に「あなたのためを思って」という言葉を使う。しかし、親たちは明らかに自分の目的-それは世間体や見栄かもしれないし、支配欲かもしれない。-を満たすために動いている。つまり、「子供のため」ではなく、「わたしのため」であり、その欺瞞を察知するからこそ、子供は反発するのです。

しかし、自分の足で前に踏み出そうとしない子供に対して、それは子供の課題なのだから放置しろ、というのは違います。放任主義とは、子供が何をしているのか知らない、知ろうともしない。という態度です。そうではなく、子供が何をしているのか知ったうえで見守ること。勉強について言えば、それが本人の課題であることを伝え、もしも本人が勉強したいと思ったときには、いつでも援助をする用意があることを伝えておく。

これは親子間の関係に限ったことではない。精一杯の援助はするが、その先にまでは踏み込めない。「馬を水辺に連れて行くことはできるが、水を呑ませることはできない。」

本人の意向を無視して「変わること」を強要したところで、あとで強烈な反動がやってくるだけである。 - P146.対人関係の悩みを一気に解決する方法

まずは「これは誰の課題なのか?」を考える。そして、課題の分離をする。どこまでが、自分の課題で、どこからが相手の課題なのか、冷静に線引きするのです。そして、他者の課題には介入せず、自分の課題には誰一人として介入させない。これは具体的で、なおかつ対人関係の悩みを一変させる可能性を秘めた、アドラー心理学ならではの画期的な視点である。 - P157.承認欲求は不自由を強いる。

他者からの承認を選ぶのかそれとも承認なき自由の道を選ぶのか。他者の視線を気にして、他者の顔色をうかがいながら生きること。他者の望みをかなえるように生きること。たしかに道しるべにはなるかもしれませんが、これは非常に不自由な生き方です。あなたは承認欲求という言葉を使っていますが、要するに誰からも嫌われたくないのでしょう。

たしかに他人から嫌われたいと望む人などいません。でもこう考えてください。誰からも嫌われないためにはどうすればいいか?答えは一つしかありません。常に他者の顔色をうかがいながらあらゆる他者に忠誠を誓うことです。当座のところはだれからも嫌われずに済みます。

しかしこのとき大きな矛盾が待っています。嫌われたくないとの一心から、できないことまでできると約束したり、取れない責任まで引き受けたりしてしまうことになります。無論その嘘は、ほどなく発覚してしまうでしょう。そして、信用を失い、自らの人生をより苦しいものとしてしまう。

他者の期待を満たすように生きること、そして自分の人生を他人任せにすること。これは、自分に嘘をつき、周囲の人々に対しても嘘をつき続ける生き方なのです。

では自己中心的に好き勝手生きろと言うのか?と思うかもしれませんが、それは違います。課題を分離することは自己中心的になることではありません。むしろ他者の課題に介入することこそ、自己中心的な発想なのです。親が子供に勉強を強要し、進路や結婚相手にまで、口を出す。これなどは自己中心的な発想以外、何物でもありません。 - P160.ほんとうの自由とは何か。

「自由とは他者から嫌われることである。」あなたが誰かに嫌われているということ、それはあなたが自由を行使し、自由に生きている証であり、自らの方針に従って生きていることのしるしなのです。

しかし、嫌われることは苦しい、できれば誰からも嫌われずに生きていたい。承認欲求を満たしたい。でもすべての人から嫌われないように立ち回る生き方は不自由極まりない生き方であり、同時に不可能なことです。

他者の評価を気にかけず、他者から嫌われることを怖れず、承認されないかもしれないというコストを支払わない限り、自分の生き方を貫くことはできない。つまり自由になれないのです。「他者から嫌われろ」というのではなく、嫌われることを怖れるな。と言っているのです。 - P165.対人関係のカードは「わたし」が握っている。

父と私の関係は複雑なものでした。実際父は頑固な人でしたし、あの人の心がそうやすやすと変化するとは思えませんでした。それどころか私に手をあげていたことさえ忘れていた可能性も高かった。

けれども、私が関係修復の決心をするにあたって、父がどんなライフスタイルを持っているか、わたしのことをどう思っているか、私のアプローチにたいして、どんな態度をとってくるかなどひとつも関係なかったのです。たとえ向こうに関係修復の意思がなくても、一向にかまわない。問題は私が決心するかどうかであって、対人関係のカードは常に私が握っていたのです。

多くの人は、対人関係のカードは他者が握っていると思っています。だからこそ「あの人は自分のことをどう思っているんだろう?」と気になるし、他者の希望を満たすような生き方をしてしまう。でも課題の分離が理解できれば、すべてのカードは自分が握っていることに気づくでしょう。

そして、私は「父を変えるため」に変わったのではありません。それは他者を操作しようとする考え方です。私が変わったところで変わるのは「わたし」だけです。その結果として相手がどうなるかはわからないし、自分の関与できるところではない。私の変化に伴って、相手が変わることもあります。多くの場合、変わらざるを得ないでしょう。でもそれが目的ではないし。変わらない可能性だってある。ともかく他者を操作する手段として、自分の言動を変えるのは、明らかに間違った発想になります。 - P178.対人関係のゴールは「共同体感覚」

他者を仲間だと見なし、そこに「自分の居場所がある」と感じられることを、共同体感覚という。共同体とは、家庭や学校、職場や地域社会だけでなく国家や人類などを包括したすべてであり、時間軸においては過去から未来までも含まれるし、動植物や無生物までも含まれる。

社会の最小単位は「わたしとあなた」であり、ふたりの人間がいたらそこに共同体が生まれる。そこを起点に、自己への執着を他者への関心に切り替えていく。

自分にしか関心を持たない人は、自分が世界の中心にいると考えてしまいます。こうした人たちにとっての他者とは、「私のために何かをしてくれる人」でしかありません。みんな私のために動くべき存在であり、私の気持ちに最優先に考えるべきだと半ば本気で思っています。まるで王子さまやお姫様のように。彼らは「人生の主人公」を飛び越えて、「世界の主人公」になっているのです。そのため、他者と接するときも「この人は私に何を与えてくれるのか」ばかりを考えている。それで期待が満たされなかったとき、彼らは大きく失望し、ひどい侮辱を受けたと感じます。

あなたもわたしも世界の中心にいるわけではない。自分の足で立ち、自分の足で対人関係のタスクに踏み出さねばならない。「この人は私に何を与えてくれるのか?」ではなく、「わたしはこの人に何を与えられるか?」を考えなければならない。それが共同体へのコミットである。共同体への所属感とは、生まれながらに与えられるものではなく、自らの手で獲得していくものなのです。 - P225.自己肯定ではなく自己受容

大切なのは何が与えられているかではなく、与えられたものをどう使うかである。われわれは「わたし」という入れ物を捨てることもできないし、交換することもできない。しかし、大切なのは「与えられたものをどう使うか」です。「わたし」に対する見方を変え、いわば使い方を変えていくことです。

これはもっとポジティブになって自己肯定感を強く持てということではありません。必要なのは自己肯定ではなく、自己受容です。

自己肯定とは、できもしないのに「わたしはできる。私は強い」などと自らに暗示をかけることです。これは自らに嘘をつく生き方であるともいえます。

一方の自己受容とは、仮にできないのだとしたら、その「できない自分」をありのままに受け入れ、できるようになるべく前へ進んでいくことです。自らに嘘をつくものではありません。 - P228.肯定的なあきらめ

60点の自分に「今回はたまたま運が悪かっただけで、自分は100点なんだ」と言い聞かせるのが自己肯定で、60点の自分をそのまま60点として受け入れた上で「100点に近づくにはどうしたらいいか。」を考えるのが自己受容である。60点でも悲観する必要はなく、「向上したいと思う状況にいる」ということが大事である。

課題の分離もそうですが、変えられるものと変えられないものを見極める必要がある。われわれは何が与えられているかについて変えることはできません。しかし、与えられたものをどう使うかについては、自分の力によって変えていくことができる。だったら変えられないものに注目するのではなく、変えられるものに注目するしかない。 - P232.信頼の対義語とは

「懐疑」である。仮にあなたが、対人関係の基礎に「懐疑」を置いていたとしましょう。他者を疑い、友人を疑い、家族や恋人までも疑いながら生きていると。いったいそこからどんな関係が生まれるのでしょうか?あなたが疑いの目を向けていることは相手も瞬時に察知します。「この人は私のことを信頼していない」と、直感的に理解します。そこから何かしらの前向きな関係が築けると思いますか?われわれは無条件の信頼を置くからこそ深い関係が築けるのです。 - P258.特別な存在でありたい人が進む、ふたつの道

本来、勉強であれスポーツであれ、何かしらの結果を残すためには、一定の努力が必要となります。ところが、特別に悪くあろうとする子供は、そうした健全な努力を回避したまま、他者の注目を集めようとしています。これをアドラーは「安直な優越性の追求」と呼びます。なぜ、特別になる必要があるのか、それは普通の自分が受け入れられないからでしょう。 - P271.「いま、ここ」に強烈なスポットライトを当てよ

人生は連続する刹那であり、過去も未来も存在しません。あなたは過去や未来を見ることで、自らに免罪符を与えようとしている。過去にどんなことがあったかなど、あなたの「いま、ここ」には何の関係もないし、未来がどうであるかなど「いま、ここ」で考える問題ではない。

これは刹那主義、享楽主義になりなさいということではなく、今できることを真剣に丁寧にやっていくということです。

人生における最大の嘘、それは「いま、ここ」を生きないことです。過去を見て、未来を見て、人生全体に薄らぼんやりとした光をあて、何か見えたつもりになることです。

あなたがどんな刹那をおくっていようと、たとえあなたを嫌う人がいようと、「他者に貢献するのだ」という導きの星さえ見失わなければ、迷うことはないし、何をしてもいい。嫌われる人には嫌われ、自由に生きて構わない。

「誰かが始めなければならない。他の人が協力的でないとしても、それはあなたには関係ない。私の助言はこうだ。あなたが始めるべきだ。他の人が協力的であるかどうかなど考えることなく。」

感想

その時その時によって感銘を受ける箇所は違うと思いますね。10年前から定期的に読んでいるけれども。一番感銘を受けたのは「課題の分離」とか「他人の人生を生きない」とかそういうところかな。この承認欲求がはみ出してる世の中で、多くの人にとって難しい概念だとは思うけれども、考えてみる価値はものすごいある。2014年5月25日 15:50

一覧へ