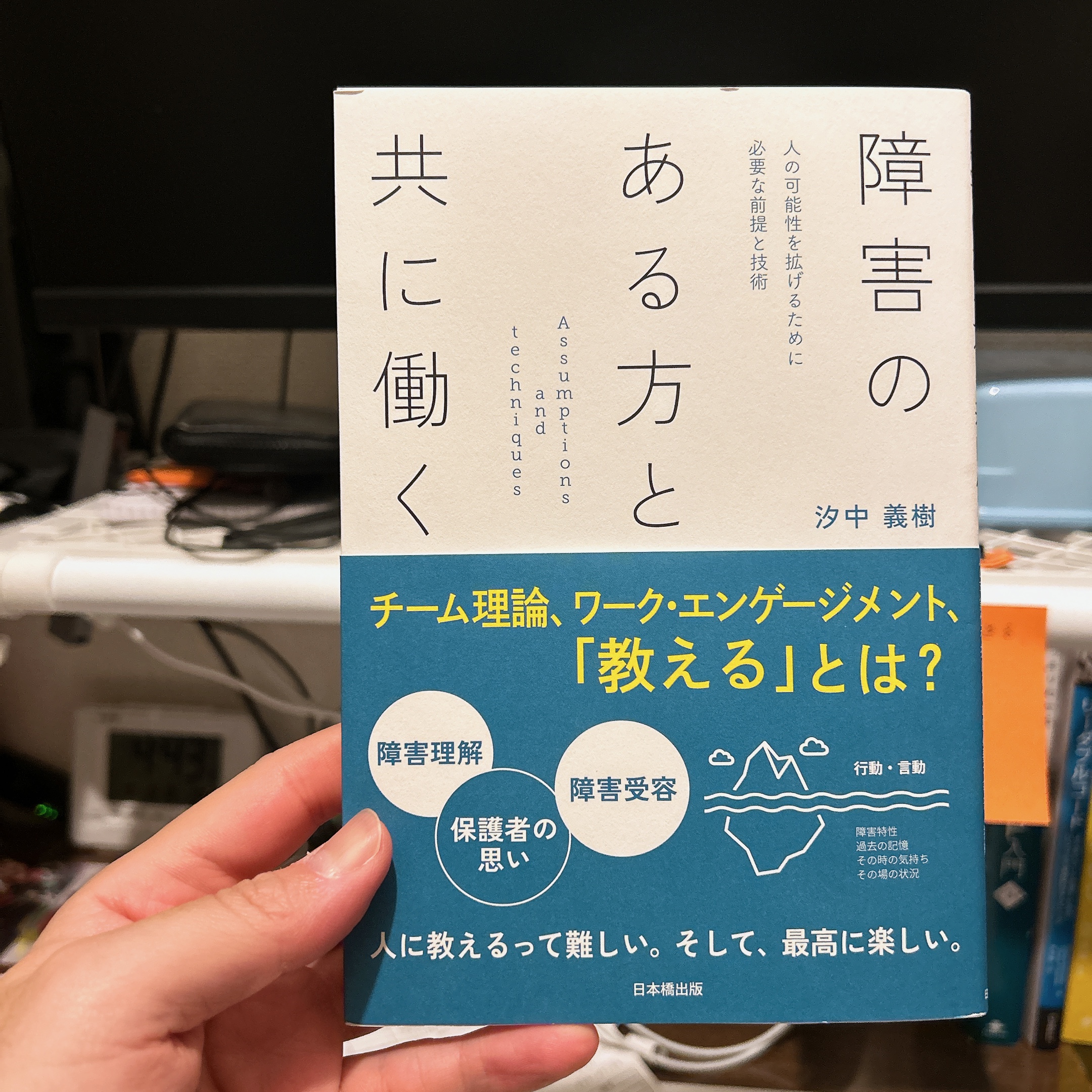

「障害のある方と共に働く」

手に取った理由:

- 転職先の仕事内容に触れ、ワークエンゲージメントを高めよう!

読了後の課題に対する解決策、考え方等

- 障害者の方々は、ご自身と、周りの人や空間といった「環境」とが影響し合い、「困り事」に出くわす。その困り事が「障害」になっている。身体の一部の機能が上手く動かないことよりも、環境とのかかわりの中で現れる「壁」が「困り事」となり、「障害」となる。

- P36.傾聴の3つのポイント。「共感的理解」「無条件の肯定的関心」「自己一致」、少なからず、共感的理解は示す必要がある。

- P42.自分の能力の引き出し方を分かっていない人が、他人の能力を引き出せない。「自己理解」が深まらないと、「他者理解」はできない。逆の言い方をすると「自己理解」が深まれば「他者理解」も深まる。

- P106.社会モデルの考え方によると、障害とは社会が作り出しているものであるが、会社も学校も、まだまだ障害者個人に「できない」原因を帰属させる考え方(個人モデル)が根強い。そして、「個人モデル」で障害のある方に関わると「褒めること」を忘れがちになる。成し遂げた瞬間に褒めるのではなく、完遂することが難しい場合もあるので、過程を褒めていく。(ingで励ます)

感想

仕事に対する個人的な興味や面白さが、「人材育成」なので、これまでの経験の再認識に加え、障害を持った方への対応の仕方や現場の様相を掴むことができた。本質は同じという認識で、今後も知識を蓄えて行きたい。キーワード

- 「マイクロアグレッション」こちらに悪気はないのに、相手を傷つけてしまうこと。その言動。

- 「アンコンシャスバイアス」無意識バイアス。自分では気づかない、無意識下のものの見方やとらえ方の歪みや偏り。

- 「ワークエンゲージメント」仕事に対するポジティブで充実した心理状態。

一覧へ